さてコンプレッサーでのエアブラシ塗装はこれまでいちいち風呂場に行って段ボール箱を後ろに置いてやっていたが、重いFallerのコンプレッサーをもって毎回風呂場に移動するわけにはいかない。段ボール前で塗装すると吹き返しが出るし風呂場で換気していても身体に良く無さそう。対策はもちろんちゃんと考えてある。この頃世間で流行っている塗装ブースというものを我も試してみんとてすなり、である。日本ではネロブースとか互換ブースとか色々出来合いのものが売られているようだが、欧州にはそういう気配は無いようだ。Amazon.deやebay等で売られているのは下のリンクのような感じのものだけで、これなんかも73ユーロと安いのだが排気能力はネロブース等とは比較にならない。(リンクはアフィリエイトです)

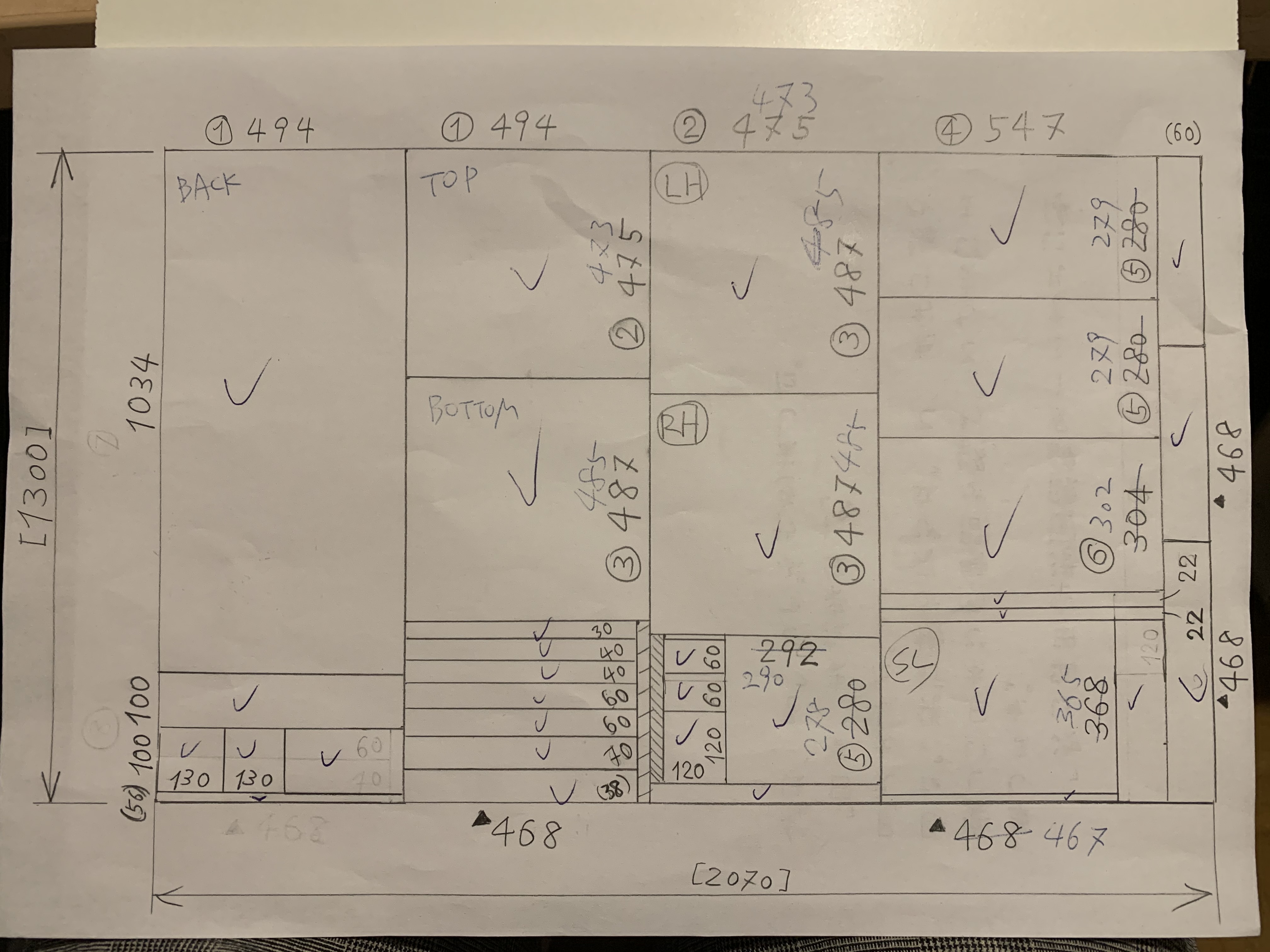

無いなら作ろう、とwebのネロブース等の写真を穴が開くほど見つめて形を決め、鉛筆舐め舐め図面を引き始める。パーティクルボードの既存のサイズ1300×2070という縛りの中で出来るだけ大きく立派な奴を!と欲張って板割りを何度も書き直して作成。若い人はこう言うのも3D_CADで描いちゃうんだろうな、俺もやろうかな、と思ったけれど、直角構成の四角い箱だから手で描けちゃうので良いのだ! 板厚を途中で10mmから12mmに変更したので全部の板の長さをmm単位でずらさなきゃならなくなって、やっぱCADにすべきだったかとちょっと後悔もしたけれど、一応完成。ご覧の通り、ほとんど捨てるところが無いほど一枚の板を使い切っている。

図面を持って意気揚々とホームセンターへ。我が家の近くのホムセン、OBIは何故かカット料金が安い。ってか、無料でやってくれるオジさんが居る。普通は板を買ったら1カットは無料でその後は1カット毎に0.99ユーロがルール、そう書いて壁に貼ってある。なのでこんな細切れ図面だと30ユーロくらい取られる筈、なんだけど、1ユーロも請求されない不思議。ただし精度は低くて+/-1mmくらい平気でズレる。板はパーティクルボードだけど表面は白いコーティングがしてあり防水仕様。シンナーぶっかけても落ちないので塗装ブース向き。カッターとか当てると簡単に傷ついてそこから水分吸っちゃうけど。丸穴はたぶんロハではやってくれないので自分でボール盤とホールソーで開ける。ファンは入手の楽な中間ダクトファンを採用。日本だと中国製のHon&Guanとかが手に入りやすいんだろうけど、こちらではポーランド製のHarmannと言うのが安いのでebay.deで購入。150mm口径の550 m3/hour の大容量で59ユーロと破格。右にあるでかい銀色のブツはダクトファン用のサイレンサー。塗装ブースにこんなの付けている人を見たこと無いけど、数十ユーロで意外と安くて効果有り気なので買ってみた。そのためにとんでもなくサイズが大きく頭でっかちになってしまったんだけど。

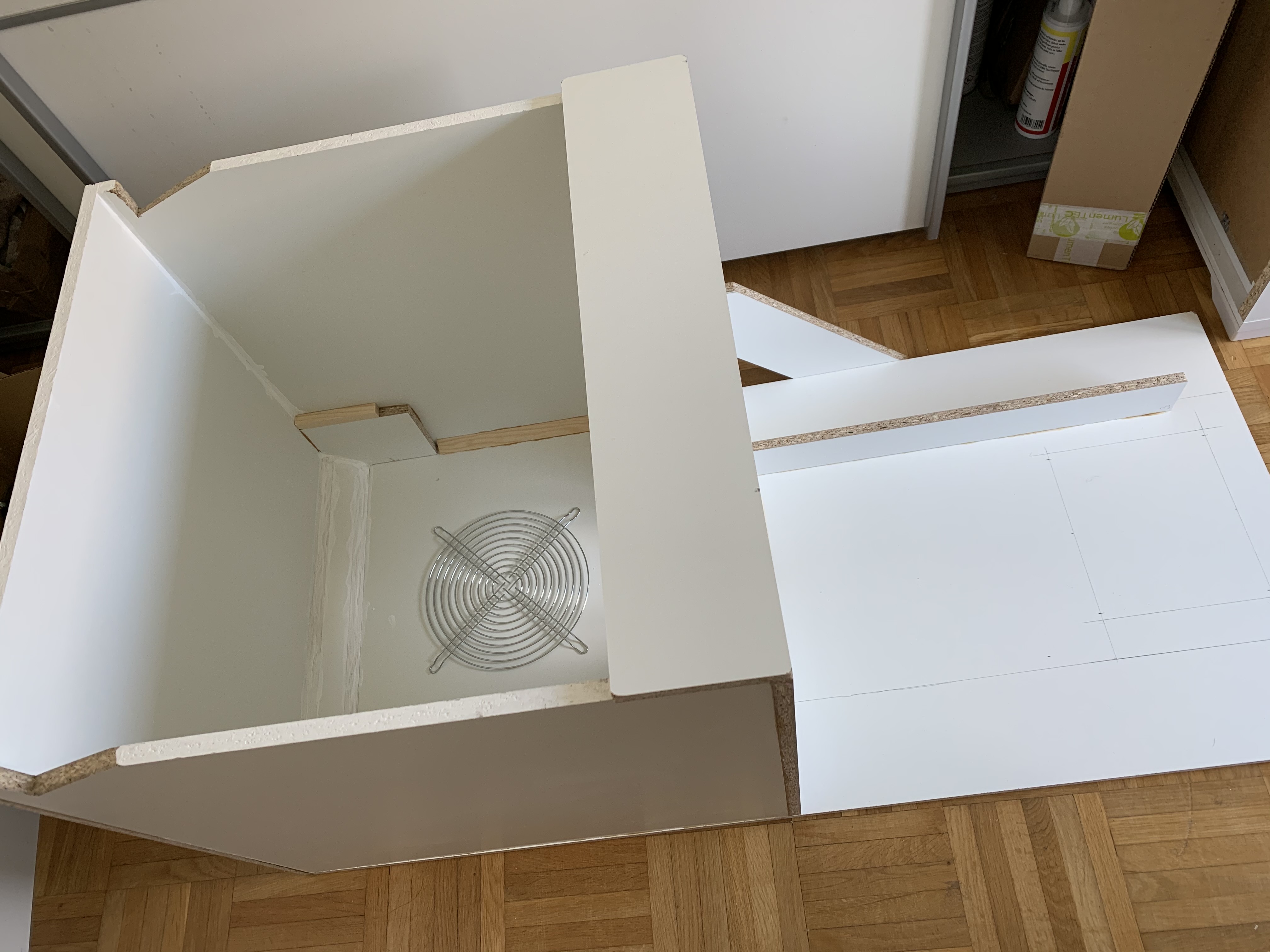

板さえ切ってもらえばプラモデルのように組むだけ。作業はスピーカー自作なんかとほとんど一緒ですな。図面通り板を組み合わせて木工ボンド塗ってクランプで固定するだけ。カットの誤差をごまかしつつ、直角だけは治具でキッチリ出す。

メインの箱形状完成。ファンとサイレンサーを乗せてみた図

負圧空間とファンの間には写真の金属の枠をつけて、そこにメッシュフィルタを貼り付ける予定。正面下は箱の内側は角でなく45度斜面として少しでも空気の流れをスムーズに、と考えた。正面を向いた木口は白い塗料を塗っている。

ファンとサイレンサーを隠すカバー的な部品を作って、これは載せるだけ。本体には接着しない。

こちらが塗装ブース設置前の作業台。元はPC用デスクなので正面にどでかいブラウン管モニター用の台がある。ここに塗装ブース置いたらピッタリ収まって最高じゃない?というそもそもの目論みでこいつを選んだ訳だ。

とりあえずドンガラだけ作った状態で置いてみる。サイズは合わせて設計したんだから当然ピッタンコ。周りに隙間が少し空くのは仕方ない、と思っていたけれど小さな部品とか落としそうで考えていたより不味いかもしれない。しかし背が高くて圧迫感あるなー。

塗装ブースに奥行きがある分、作業机を手前に出さなきゃいけない。そうすると右側の棚の後ろもスカスカに空いてしまう。物が落ちるのも嫌だし空間が無駄になるのも嫌だ。と考えて有りものの木を組み合わせて元の棚板の後ろを延長する。オイル仕上げで色は全然違うけど、まあ良し。

コメント